タンザニア植林活動報告

タンザニアという国は、アフリカ大陸でもっとも高いキリマンジャロ山があり、麓では世界でも有名なキリマンジャロコーヒーを作っていたり、さらにサバンナというところではライオンやキリン、ゾウなど野生の動物が住む大草原が広がる、とても自然にあふれる国です。

しかし、世界でも特に貧しい国のひとつでもあるのです。この国では、電気・ガス・水道を使うことができない場所がまだたくさんあります。

水道がない場所では、川などから水をくんできますが、もしガスや電気がなかったらみなさんはどうしますか?ごはんはどうやって作りますか?真っ暗な夜はどうやってすごしますか?

そう、まず火を使いますよね。タンザニアで生活をしている多くの人たちは、山で木を切り、料理などに使っています。

これが人間がまだ少ない時代であったら何も問題はなかったのですが、今は人の数がとても増えてしまったので、木が十分に大きくなる前に切ってしまうため、山から木がどんどん減っています。

私たちは現地のNGO、タンザニア環境行動協会(TEACA)と協力し、村人たちとともにキリマンジャロ山麓・山腹で植林活動を行っています。

TEACAは現地で植林ネットワークをつくり、現在9グループが加盟しています。グループごとに育苗、植林、小規模収入などの活動を行っています。植林ネットワークは、年1回の総会、年3回の定期会議を行い、参加者たちによる意見交換や情報提供などを行っています。

| 期間 | 1992年度 ~ 2018年度終了 |

|---|---|

| カウンターパート | タンザニア環境行動協会 TEACA:現地NGO (Tanzania Environment Action Association) |

| 活動地域 | タンザニア連合共和国 キリマンジャロ州、アルーシャ州、ダルエスサラーム州 |

| 年度 | 活動内容 |

|---|---|

| 1990 | 「グリーンタンザニア’90」(植林ボランティアツアー)共催 |

| 1991 | 「グリーンタンザニア’92」(植林ボランティアツアー)共催 |

| 1992 | タンザニアモデル造林事業開始(タンザニア植林協会(TTPF)) |

| 1993 | 「タンザニア造林ツアー’93」開催 キリマンジャロ山麓にて給水プロジェクト調査実施、プロジェクト開始 |

| 1994 | キリマンジャロ山麓に全長3.3kmの給水パイプライン完成 TTPF(TEACAの前身)オリモ支部に四輪駆動車を支援 「タンザニア植林ワークキャンプ’94」開催 |

| 1995 | キリマンジャロ山麓植林地における生育調査実施 「タンザニア植林ワークキャンプ’95」開催 |

| 1996 | キリマンジャロ山麓の育苗所拡張、小規模育苗プロジェクト開始 「タンザニア植林ワークキャンプ’96」開催 |

| 1997 | キリマンジャロ山腹山麓における植林グループのネットワークづくり |

| 1998 | 植林ネットワーク活動強化、養魚池運営開始 |

| 1999 | 森林官チャールズジャウ氏来日、講演「タンザニアのくらしと森林」 テマ村オリモ小学校に、バイオガス施設完成。給食の調理に活用 |

| 2000 | テマ村オリモ小学校高学年のスタディーツアー開催 |

| 2001 | 植林と生育調査 |

| 2002 | テマ村の給水パイプライン補強拡充工事 |

| 2003 | 植林作業用にランドクルーザーを支援 |

| 2004 | 給水パイプライン新たに4キロ敷設。総延長8キロに タンザニアキリマンジャロ植林ワークキャンプ共催 |

| 2005 | テマ村にTEACA本部事務所兼ワークセンターを建設 テマ村に建設したワークセンターで女性を対象とした縫製教室を開校 タンザニアキリマンジャロ植林ワークキャンプ共催 |

| 2006 | TEACA裁縫教室の第1期生9名が卒業 |

| 2007 | 裁縫教室の新教場建設開始 |

| 2008 | 当基金大石理事長、理事および国際ソロプチミスト浜松による現地視察団を派遣 |

| 2009 | キリマンジャロ山での植林実行体制をTEACAから各村の直轄体制への移行着手 |

| 2010 | キリマンジャロ山の植林管理について各村が協力して取り組むための定期協議会を立ち上げ |

| 2011 | キリマンジャロ国立公園内での植林実施 |

| 2012 | TEACA副代表を日本に招牌。当基金30周年式典および国際ソロプチミスト浜松で講演実施。 |

| 2013 | 植林ワークキャンプをキリマンジャロ山麗のムウイカ地区にて開催 |

| 2014 | キリマンジャロ山の39村による植林連合組織を立ち上げ |

| 2015 | TEACAに植林事業用のランドクルーザー1台を支援 |

| 2016 | 毛利副理事長ほか1名現地視察 |

| 2018 | 大石理事長がタンザニア・モデル造林事業の終了に伴う記念式典出席のため現地視察 |

| 2019 | 冊子「タンザニア・モデル造林事業28年間の足跡」を作成。タンザニアにおける長年の活動状況を記録として掲載 |

小学校内の苗畑。先生の指導の元、生徒達が授業の一環として植林に取り組んでいる。

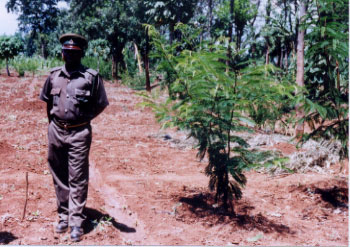

刑務所内にある苗畑。職員と受刑者が取り組んでいる。手入れがとても行き届いている。

苗木を植林地へ運ぶ子どもたち。

(写真:植林ワークキャンプ’94)

ナタを使って植林地の草や灌木を刈り払う。

(写真:植林ワークキャンプ’05)

植え穴を掘る。

(写真:植林ワークキャンプ’05)

植え付け。

1994年に植樹した植林地。すでに林のようになっている。

(写真:2005年6月)

1996年植林地。(写真:2005年6月)

給水タンク。山中の湧き水から水を引く。

乾燥地での植林には、灌水用の水の確保が欠かせない。植林事業の開始当初から山中の植林地へパイプラインの敷設を進めてきた。

給水パイプラインを引くための穴を掘る。

給水パイプは村人の日常生活にも役立っている。以前は川に水を汲みに行っていたが、たいへんな労力がかかり、また下水道がないため川の水が汚染されているなど衛生面にも問題があった。給水パイプの水は上流の湧き水から引いているので、きれいな水を利用できる。

植林地の水道から水が出た。

2004年までに総延長8キロのパイプラインが敷設された。

改良カマド。一度に3カ所で調理することができ、熱効率が良く、薪が節約できる。

薪使用量を減らすため普及に努めているが、設置には材料費、建設費がかかる。

一般的に使われている三ツ石カマド。石を3個置いてあり、その上に鍋を置いて調理する。

写真は小学校の調理場。この小学校には水道が通っていないため、生徒が調理用の水を毎日、ポリタンクで持参していた。

2005年、テマ村に建設したTEACA本部事務所兼ワークセンター。

TEACA本部事務所で開かれた苗畑グループの総会。次年度の植林計画等を協議する。

2005年に、テマ村のTEACA本部事務所兼ワークセンターで開校した縫製教室の生徒。手に職をつけるため、2年かけて縫製技術を学ぶ。手縫いの練習から始め、ミシンを使ってブラウスやワンピースなど手の込んだ服を作れるようになった。

(写真:2005年8月)

1994年に植林作業用として基金が支援した四輪駆動車。

作業道具の運搬や植林地の見回りなどに活躍してきたが、未舗装の悪路と土ぼこりにより傷みがはげしく、エンストして立ち往生することもしばしば。

(撮影:2002年8月)

2003年に支援した、中古車(トヨタのランドクルーザー10人乗り)。

タンザニアでは、中古車もほとんどが海外からの輸入品。一般の人にはなかなか手の届かない高級品である。